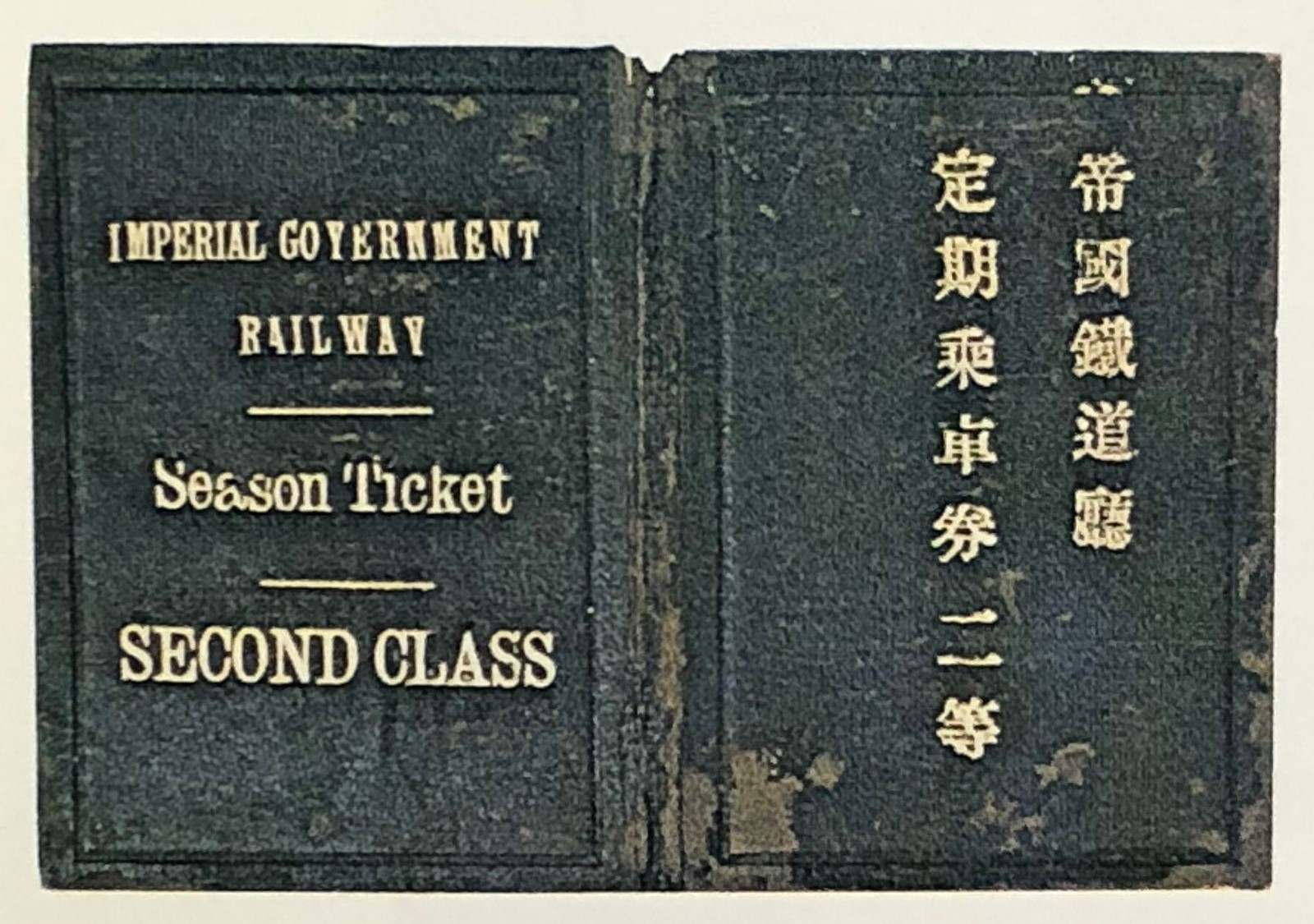

日本における定期券の歴史は、1872年に開業した官営鉄道(新橋・横浜間)が、1886年に1等車・2等車用の定期券を設定したことに始まります。

もっともこれは富裕層向けのものであり、一般利用者向けの3等車用定期券は、1895年に通学定期券、1903年に普通定期券が設定されたのが最初です。これが現在の通勤・通学定期のルーツといえるでしょう。

定期券はなぜこんなに”安い”のか

3等車用定期券が設定されても、しばらくは回数券(1900年発売開始)の方が広く一般に用いられていたそうで、定期券が普及したのは1920年以降と言われています。1920年に第一次世界大戦による物価高騰を反映した運賃改定が行われた際に、乗車券・回数券が値上げされたのに対して定期券運賃は据え置かれたため相対的に割引率が高くなり、回数券から定期券へのシフトが進みました。1920年当時の割引率は1カ月定期が最大68.5%、3カ月定期が最大74.7%、6カ月定期が最大80.0%にも達しています。

この背景には、第一次世界大戦の影響で日本の重工業化と都市化が進み、東京の都市構造が大きく変化したことがあります。一般的に関東大震災を契機として郊外化が進んだと言われますが、中央線など省線電車沿線では1910年代後半から既にベッドタウン化が進んでいます。前近代においては農商工業とも家庭内に職場がある職住近接スタイルが基本でしたが、商工業の大規模化と専門化により、住居と勤務地が分離した「通い」の時代へと移り変わっていくという、社会環境の大きな変化がありました。

1920年は第一次世界大戦の戦後恐慌により国内経済は大きな痛手を受けていますので、国民生活の負担を軽減するために、国が保有・運営する国有鉄道は定期券運賃の抑制政策を取ったのです。私鉄の運賃も同様で、1937年の各私鉄の6ヶ月定期の割引率を比較すると、京成が最大84.0%、小田急が最大79.0%、東武が最大71.0%、東横が最大77.0%など、高い割引率が設定されていました。

定期利用者と受益者負担

ところで鉄道利用者が最も多いのは朝ラッシュ時間帯です。東京近郊ではどの路線でも2~3分間隔で電車が走って、1時間当たり10万人近い人々を運んでいます。電車をたくさん走らせるためにはお金がかかります。まず走らせるだけの電車が必要です。乗務員も電車の数だけ用意しなければなりません。10両編成の電車1本を製造するのにざっくり10億円かかりますが、全保有車両の4割程度はラッシュ時間帯にしか使用しません。車両が増えるほど車両基地の面積は大きくなり建設費が高くなります。1時間当たり25本以上の過密ダイヤでも安全性を確保するためには、より高度な信号システムを構築しなければなりません。

鉄道の設備や要員はすべて朝ラッシュという一日のうちわずか1時間のピークを基準につくられています。朝ラッシュの利用者のほとんどが通勤・通学定期を使用していますから、一番お金がかかる人たちが、最も大きな割引率で電車に乗っていることになります。1日100万人の利用者のうち、7割が70%割引された定期券利用者だとすると、3割の非定期利用者が全収入の6割近くを負担していることになるのですから。

輸送力増強のための巨額の設備投資は、受益者である通勤者にできるだけ多く負担してもらうのが合理的です。鉄道運賃を含む公共料金抑制政策によって初乗り運賃を上げにくい状況の中で、各私鉄は輸送力増強投資の受益者負担を訴え、運賃改定ごとに定期券の割引率を引き下げが進められてきました。私鉄の通勤定期割引率(平均値)は、戦後しばらく70%程度で推移してきましたが、1973年には57%、1981年には48.5%、1991年には43%程度まで引き下げられて現在に至ります。

一方国鉄の定期券は戦後しばらく75%程度の割引率となっていましたが、1970年頃には60%まで引き下げられています。これは私鉄の場合とは若干異なり、国鉄の経営が悪化し財政再建のために運賃改定が繰り返されたことによるものですが、一方で国鉄は「国鉄運賃法(1986年廃止)」によって定期券の割引率は60%以上とすることと法律で定められていたため、これ以上の割引率引き下げはなされませんでした。

(定期旅客運賃)

第5条 定期旅客運賃は、日本国有鉄道がこれを定める。

2 日本国有鉄道は、通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃を定める場合には、左の各号の規定に従つてこれをしなければならない。

一 通用期間1箇月又は3箇月の通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃は、普通旅客運賃の100分の50に相当する額をこえることができない。

二 通用期間6箇月の通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃は、普通旅客運賃の100分の40に相当する額をこえることができない。

国鉄は1987年に民営化しJRとなりますが、JRは民営化時の運賃水準維持を経営方針に掲げているため、現在も最大で60%前後の割引率が残っているのです。

サービスは誰のものか

会社が従業員の通勤費用を負担する「通勤手当」という制度は日本独特のものと言われています。少々古い数字になりますが、2011年の厚生労働省調査によると、通勤手当の実施率は従業員5人以上の事業所で、正社員85.6%、パート65.1%ということなので、労働者の大多数が通勤手当を支給されていることが分かります。

では通勤手当は戦前から日本に存在していた制度なのかというと、実は高度経済成長期に定着したものであると言われています。

我が国の給与制度のなかに通勤手当が取り入れられるようになったのは、戦後のことである。その背景には、住宅事情のひっ迫が特に都会地において顕著で、多くの者が遠距離通勤を余儀なくされるようになり、通勤費が少なからざる負担となったという事情がある。

また、昭和30年代以降の経済の高度成長期においては、不足する労働力の誘致のための施策として、この手当が用いられたという面も少なくない。それが定着して、今日においてはいずれの企業においても、欠くことのできない手当と位置づけられるに至っている。

出典:森園幸男・大村厚至『公務員給与法精義(第四次全訂版)』2008、学陽書

本来であれば地価と通勤費は反比例し、両者のバランスによって居住地選定がなされるものですが、企業が通勤費を負担する慣習が定着したことで、遠距離通勤が助長され鉄道の混雑悪化を招いたという指摘もあるようです。

通勤手当だけにその責を負わせるのは酷だとしても、通勤費負担が個人から企業へとシフトした後も「通勤定期券の大幅割引」と「鉄道運賃抑制」の両社会政策を並立させたことで、鉄道会社が企業の人件費の一部を肩代わりさせられる構図(『大手民鉄の素顔』1973年版)が成立していたことは確かです。それが結果的に輸送力増強と通勤環境改善の足かせとなっていたことは、歴史の大きな教訓とせねばならないでしょう。

(参考文献)

『日本陸運二十年史』日本国有鉄道

『私鉄運賃の研究』日本民営鉄道協会

『私鉄運賃の研究』森谷英樹, 日本経済評論社

『大手民鉄の素顔』日本民営鉄道協会(昭和50年10月)

『第2回 社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会資料』厚生労働省(平成24年9月20日)