調査実施以前の経緯をまとめた前半はこちらです。

中央区が2014年から2015年にかけて実施した「都心部と臨海部を結ぶ地下鉄新線の整備に向けた検討調査」は次の通り、2つのステップで行われています。2014年は臨海部地下鉄単体の需要予測や建設費、収支採算性について調査し、2015年は臨海部地下鉄の延伸や、さらなる新線を追加して臨海部の交通ネットワークを拡充する可能性を検討した上で、誰が中心となって、どこから財源を調達して進めるかを調査しています。

図表:調査報告書から引用(注記のない場合は以下同様)

これまで散々「現在の計画には現実味がない」と書いてきたので、この調査はお手盛りの適当に行われたもというイメージをお持ちかも知れませんが、そんなことはありません。

本調査の実施にあたっては、政策研究大学院大学の森地教授を座長とする「都心部と臨海部を結ぶ地下鉄新線の整備に向けた検討調査委員会」を設置し、学識経験者の方々に委員として、また、国土交通省関東運輸局、鉄道事業者、関係企業の方々にはオブザーバーとしてご参加いただき、適切なご意見、あるいは熱心なご指導を賜った。

引用:調査報告書「はじめに」より

森地茂教授は、交通政策審議会や前身の運輸政策審議会の中心的メンバーとして、様々な土木・交通計画に携わってきた第一人者のひとりです。またオブザーバーとして国交省、東京メトロも参加しています。

作業協力に名を連ねる「社会システム」は需要予測に長けた交通コンサルタント会社です。「メトロ開発」は地下鉄建設のコンサルタント業務を行っている東京メトロの子会社ですが、東京メトロ本体で新線建設を行わなくなった今、地下鉄の計画や設計のノウハウは建設部門のOBが勤めるメトロ開発が全てを持っているといっても過言ではありません。つまり、この調査報告書に出てくる「数字」は、他の地下鉄計画と同様、実績のあるプロフェッショナルによって算出されたものです。

ですから、この報告書を読み解くにあたっては、数字そのものの妥当性よりも、行間を読んでいく必要があるでしょう。

調査実施の背景

臨海部地下鉄計画は、「前編」で指摘したように東京オリンピック関連施設の整備・開発や、豊洲開発、築地市場跡地再開発などと絡み、臨海部全体の大開発計画の中に組み込まれることで急浮上したものです。

これは、調査の「背景」として次のように明記されています。

近年、臨海部では高層マンション等の開発により居住人口が増加しており、さらに2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「オリンピック」という。)後には、選手村跡地開発の他、様々な開発が予定されており、今後更なる居住人口の増加が予想されている。

一方、東京都においては、オリンピックが開催されることを契機に、一層の国際競争力の強化を図ることとしており、臨海部では、オリンピック施設の他、豊洲市場や千客万来施設及びMICE施設、大型クルーズ客船ふ頭等、新たな集客施設の建設が始まっている。そのため、従業人口及び観光客等の交流人口の増加が予想されている。

このようなことから、臨海部における居住人口及び交流人口の増加に伴い急増する都心部と臨海部間の交通需要への対応が課題となっている。

引用:調査報告書「背景と目的」より

その上で、今後急増することが予想される交通需要への対応と、国際競争力の強化という観点から、

- 本路線の意義・必要性、建設計画、運行計画、概算事業費を検討

- 輸送需要を推計し、収支採算性、費用便益分析の検討

- 広域的な交通ネットワーク形成の観点から、本路線の延伸及び鉄道ネットワークの拡張を検討

について検討し、「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」の答申の中に、臨海部地下鉄が「目指すべき姿を実現する上で意義のある」路線として位置づけられることが目的であるとされています。

臨海部の位置づけ

東京の副都心のひとつに位置付けられている臨海部は、東京駅から半径6km、ちょうど新宿や渋谷と同じくらいの位置関係にあります。ところが、都心と新宿・渋谷の間には路線が何本も整備されていまるのに対し、臨海部は有楽町線が地域をかすめているくらいで、都心と直結した鉄道が無いため、都心に極めて近い立地条件にも関わらず、広大な未利用地が残っています。

臨海部は「国家戦略特区エリア」や「アジアヘッドクォーター特区エリア」といった将来の東京圏の発展を担う拠点に指定されており、拠点性を強化するためには、都心や新幹線ターミナル駅、空港などへのアクセス性の強化が急がれているというわけです。

ルートの検討

この調査ではAルート、Bルート、2つのルートを比較検討していきます。このルート選定については、以下の通り前提が置かれています。

中央区内(銀座・築地地区、勝どき地区、晴海地区等)

中央区内においては、環状2号線、晴海通り、都道473 号及びその間の道路が候補となる。ただし、環状2号線は、東京都で現在検討しているBRTが運行される予定であり、また都道473 号は東京メトロ有楽町線が運行しているため、本路線と重複して地域の交通利便性に偏りが生じることから、晴海通りの直下及び晴海通りと環状2号線の間の道路の直下にすることとした。

地下鉄は用地買収を回避するために、原則として道路下に建設されます。また道路は地下鉄の駅やトンネルを収容できる、ある程度の幅員を必要とします。都心から有明に向かう道路は「環状2号線」「晴海通り」「都道473号線」などがありますが、「環状2号線」は東京BRTが運行予定で、「都道473号線」の地下には有楽町線が走っているため除外され、その間のいずれかを経由することになります。

Aルートは銀座のみゆき通りから出発し、そのまままっすぐ築地市場跡地を通過し、豊洲に入ったところで環状2号線に合流して、国際展示場駅まで向かいます。

対するBルートは晴海通りの下を築地まで進み、首都高10号晴海線の晴海出口手前で環状2号線に入り、国際展示場駅に至ります。ただし、晴海通りの下には地下鉄日比谷線が走っているため、それよりも深い位置にトンネルを作らねばなりません。そのため、Bルートは「大深度」と「標準深度」の2つのパターンを検討しています。

中間駅については、臨海部は河川や運河が多く、限られた橋を渡って移動しなければならないため、中間駅は河川や運河で分断されている地域ごとになるべく1つずつ駅を設置することが理想です。しかし駅数を増やすと、建設費がかさみ、かつ所要時間が増えてしまうため、可能な限りで駅を統合することが望ましく、また、まちづくりと連携可能な駅位置にしなければなりません。

上記を踏まえ、築地地区、勝どき地区、晴海地区、市場前地区にそれぞれ駅を設置して4駅とする場合と勝どき地区、晴海地区を統合して3駅とする場合を検討しました。

また、将来の輸送需要増加や相互直通運転等の可能性を考慮して、全駅を10 両編成対応のホームで想定しています。

建設費の検討

以上の前提から算出した建設費概算は次の通りです。

| Aルート | Bルート (標準深度) |

Bルート (大深度) |

|

| 概要 | 晴海通り、環状2号線の間(銀座地区においてはみゆき通り)を通るルート | 首都高10号晴海線延伸計画を中止して、晴海通りの極力浅い位置に設置 | 晴海通りは、首都高10号晴海線の延伸画が都市計画決定しているため大深度で検討 |

| 延長 | 開削区間:1.2km シールド:3.8km |

開削区間 :1.3km シールド:3.8km |

開削区間 :0.2km シールド:4.9km |

| 路線 (共通) |

・全区間地下に配置し、高架はなし ・新銀座駅は1 面1線の2層構造とする ・新国際展示場駅は島式2面3線ホームとする |

||

|

(個別) |

・河川や運河の河床から1.5D(概ね15m)以上の土被りを確保 ・りんかい線の構築から5mの離隔を確保 |

・日比谷線の構築から2mの離隔を確保 | ・河川・運河の河床から40m以上の深度を確保 ・首都高都心環状線が掘り込み構造であるため、40m 以上の深度を確保 |

| 課題 | ・駅設置箇所は道路幅員が狭く、施工難度が高いため、入念な施工検討が必要 | ・日比谷線との縦走区間がアンダーピニングして施工する必要がある ・首都高晴海線延伸計画と競合しているため、当該計画の変更や廃止が条件 |

・駅部は大断面シールドとするかマルチシールドとするかなどの検討の深度化が必要 |

| 建設費 | 2540億円 | 2410億円 | 2580億円 |

建設費が最も安いのは大深度のBルートですが、駅の立地が地下40mになるため、利便性は低くなります。Bルートを標準深度で作ると、長い区間にわたって日比谷線のトンネルを支えながら、その真下にトンネルを掘らねばならず、建設費がかさみます。Aルートは浅く、日比谷線や首都高延伸計画との競合を避けられますが、道路が狭いため工事が困難です。

委員会としては筆頭に配置する「Aルート」を想定しているものと考えられます。いずれにせよ、駅部は銀座のど真ん中で開削工事(地上から掘り下げていく工事)が必要になるため、調整には相当の困難が想定されます。

ではこの約2500億円の工事費は妥当なのでしょうか。

| 副都心線 (池袋~渋谷) |

臨海部地下鉄 Aルート |

8号北上線 (豊洲~住吉) |

|

| 総延長 | 8.9km | 4.8km | 4.8km |

| 土木費 | 1673億円 | 1760億円 | 977億円 |

| その他 | 795億円 | 620億円 | 411億円 |

| 用地費 | 100億円 | 160億円 | 33億円 |

| 建設費 /1km |

289億円 | 529億円 | 296億円 |

都心で最も新しい路線、副都心線の建設費と比べても倍近く、同じ距離の8号北上線(豊洲~住吉)計画と比較しても、建設費は相当割高です。これは、土木費の中に車庫建設費470億円が含まれており、そのための用地買収が必要なこと、また豊洲と住吉は既存の駅を利用できるため新設は3駅で済む8号北上線に対して、銀座から国際展示場まで5駅を、都心の深い位置に建設しなければならないためと考えられます。

駅間のトンネルは、駅から発進したシールドマシンが横に掘り進んで建設するため、トンネル建設費だけを比較すると「Aルート」は1kmあたり268億円、8号北上線は203億円と、総事業費ほどの差はありません。

事業性(採算)の検討

では、それぞれのルートで採算が取れるのかを検証します。本調査では前提条件を下記のように仮定しています。

- 営業・整備主体は新規の第3セクターを想定(上下一体方式)

- 補助制度は地下高速鉄道整備事業費補助(地下鉄補助)の適用を想定

- 建設期間は5年間を想定

- 運賃は周辺路線である東京臨海高速鉄道並み(1~3km 206円、3~6km 267 円)と想定

- 運行本数はピーク時15本/時(4分間隔)、オフピーク時8本/時(7分30秒間隔)

- 所要時間は7 分30秒(銀座地区~新国際展示場駅)

- 中央区が2016年に算出した最新の将来人口推計に基づく

- 東京BRTの開業を前提とする

| Aルート | Bルート (大深度) |

Bルート (標準深度) |

|

| 輸送人員 | 13.4万人/日 | 10.2万人/日 | 14.4万人/日 |

| 運輸収入 (2030) |

80億円 | 70億円 | 96億円 |

| 黒字転換 (単年) |

10年 | 10年 | 10年 |

| 黒字転換 (累計) |

24年 | 31年 | 22年 |

| B/C | 1.0 | 0.8 | 1.0 |

人件費及び経費は、それぞれ原単位を埼玉高速鉄道、首都圏新都市鉄道、東京臨海高速鉄道、東葉高速鉄道の平均値から算出し、本路線の営業にかかる要員数、工数等を乗じて計算し、営業経費は16億/年(人件費は約7 億円/年、経費は約9 億円/年)と算出しています。

実際、各社の2017年度決算の数値と比較してみると

| 埼玉高速 | 東葉高速 | つくば | りんかい | |

| 営業キロ | 14.6km | 16.2km | 58.3km | 12.2km |

| 運輸収入 | 84億円 | 157億円 | 417億円 | 192億円 |

| 運輸雑収 | 19億円 | 6億円 | 16億円 | 17億円 |

| 営業経費 | 51億円 | 61億円 | 174億円 | 76億円 |

| 減価償却 | 16億円 | 44億円 | 192億円 | 76億円 |

| 営業経費 /1km |

3.5億円 | 3.8億円 | 3.0億円 | 6.3億円 |

JRと絡むためか、りんかい線の営業経費が高めですが、他の路線は概ね1kmあたり3~4億円なので、たしかに約5kmで16億円は妥当なところでしょう。

この収支を前提とすると、累積資金収支黒字転換年は22~31 年となり、事業として成立可能な目安である30 年以内となるケースがあることから、臨海部地下鉄は事業採算性があるとされています。

国交省「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル」に基づくB/C(費用便益分析)は0.8~1.0と算出。ギリギリですがAルートか、Bルートの標準深度であれば、公共事業としても意義が認められると判定しています。

実際のところ、都心に鉄道を建設する最大のハードルは「資金調達」です。1日の輸送人員が10万人を超えていれば、営業黒字は確保できます(神戸市営地下鉄の海岸線は輸送人員が5万人程度なので営業費すらまかなえていません)。

おことわり

最初の記事で、臨海部地下鉄の想定される輸送人員が「5万人」として、神戸市営地下鉄海岸線並みかと批判しましたが、読売新聞の「リーク記事」の前提となる中央区の調査報告を見る限り、記事に書かれていた利用者数はユニーク数で5万人、往復で乗って輸送人員10万人ということだったと思われます。

数千億円にもなる建設費を調達するにあたって、最大の問題が「利息」です。「鉄道経営は利息との競争」だと言われますが、逆に言えば資金調達スキームさえ整えれば、ほとんどの都市鉄道は採算がとれるのです。

実際、つくばエクスプレスは建設費9400億円のうち、14%を関係自治体と民間からの出資金、40%を沿線自治体からの無利子借入金として調達し、建設を担当した鉄道・運輸機構が都市鉄道整備事業資金から無利子で40%、財政投融資から有利子で6%借り入れて工事を行い、その費用を毎年つくばエクスプレスがローンとして返済しています。つまり、調達した費用のほとんどが返済不要または無利子の資金という超健全財務体質ですから、2000年代以降超低金利が続いていることもあり、現在順調にローン返済を済ませています。

これがバブル期の鉄道計画のように、4~5%の金利で資金を調達していたら、利払いだけで毎年200億円近くが飛んでいくので、到底事業として成立しないわけです(そうして破綻したのが埼玉高速、東葉高速などです)。

ただ、国や都、中央区などが気前よく2500億円を出せるかというと、そう簡単にはいかないわけで、どうやって資金調達スキームを組むかが、この計画の全てを左右すると言えます。そして鉄道整備に使えるお金は有限ですので、ここに大量につぎ込めば、8号北上線など他の鉄道計画の資金が圧迫されます。そのあたりとの兼ね合いも出てくるでしょう(興味深いのは、調査報告書の中で、沿線で開発する民間事業者から「負担金」として資金を徴収できないかということも検討しているようです)。

構想拡大の検討

とはいえ、B/Cがギリギリ1.0、ネットワークとしても現在の地下鉄網とは直結しない盲腸線、今後の金利情勢や、人口の推移によっては、絵に描いた餅になりかねません。交通政策審議会が事業性に課題ありとしているのも、そういった点がギリギリの計算に成り立っているからに他なりません(言い換えれば、こういう数字を仕立てるのはメトロ建設の大センパイ方の得意分野です)。

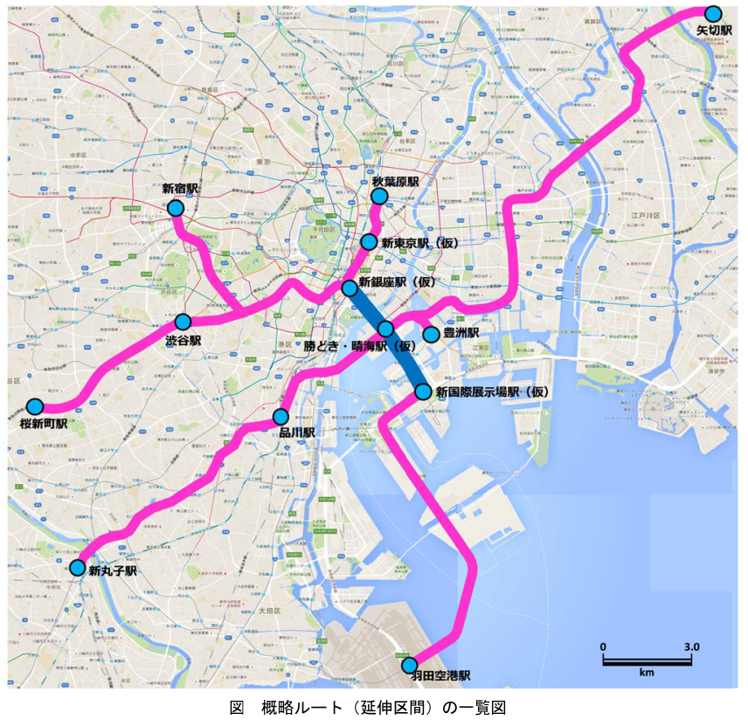

では、どうすればより「健全」な計画に成長させることができるか。そのためにはネットワークを拡充し、利用者を増やす以外にありません。そこで、2015年度は臨海部地下鉄の銀座地区~国際展示場駅間だけではなく、延伸や新線を追加することで、より実効性のある構想に拡大できるかを検討しています。

全て解説すると膨大になってしまうので省きますが(興味がある方は報告書をご覧ください)、「ぼくのかんがえた最強の地下鉄」かというくらいに壮大な検討がなされています。

他の東急やら西武やら北総線やらとの直結計画は、いずれも建設費が3000~5000億円にもなり、現実的な計画とは思えません。ここでも行間を読むべきなのは、「延伸」と「ネットワークの拡張」の筆頭に挙げられている2つの計画です。

東京方面延伸(1100億円)

① 概要

東京方面への延伸により、大手町、日本橋への接続および、その先の秋葉原、上野への接

続を見込む。② 期待される効果

大丸有地区、日本橋地区、八重洲地区といった業務拠点との連携強化や新幹線駅である東

京駅への連携強化の他、秋葉原駅が頭端駅となっているつくばエクスプレスとの相互直通運転を実施することで、ネットワーク効果の発揮が期待できる。また、将来の交通需要の増加に対応するため、並行路線であるJR 線、銀座線、丸ノ内線との役割分担が期待できる。豊洲方面及び品川方面(1900億円)

① 概要

豊洲方面から途中、中間駅を経て品川方面へ鉄道ネットワークを拡張し、豊洲及び品川への接続を見込む。② 期待される効果

豊洲地区、品川地区といった業務拠点とのアクセス改善の他、新幹線駅かつ中央リニアの開業が予定されている品川駅とのアクセス改善を図る。また、臨海部と品川方面の短絡線となることで、ネットワーク効果の発現及び新たな交通需要の創出が期待できる。

東京延伸とつくばエクスプレスとの相互直通運転は、後の交通政策審議会答申でも取り上げられた「本命」案です。これにより、1日の輸送人員は約12万人増加し、東京~国際展示場駅間の輸送人員は36.5万人となり、事業性としては申し分ありません。

もともと東京駅延伸を構想しているつくばエクスプレスは、借金返済も順調に進んでいるので、うまく抱き込めればお互いにベストな構想です。読売新聞の「リーク記事」も、計画の第2段階としてつくばエクスプレスとの直結を挙げていました。

もうひとつ注目したいのが「豊洲~品川」の構想です。これは延伸ではなく、独自の「新線構想」として挙げられていますが、もし実現するとしたら江東区が推進する「8号北上線」とのセットになるのではないでしょうか。

住吉~東陽町~豊洲の8号北上線を、豊洲駅月島方の留置線からさらに分岐させ、晴海・勝どきで直行させ、そのままリニアの始発駅となる品川まで延伸する。費用負担は少なくありませんが、臨海部の交通ネットワークとしても、江東区としても魅力的なことは間違いないでしょう。

ここまで想定して、8号北上線の議論をいったん止めているのだとしたら面白いですが、豊洲~品川間7.2kmの需要予測は8.8万人/日。採算性を考えると釣り合いませんし、道路の整備された臨海部であれば、こうした機動的なネットワークはBRTが一番適していると思います。

もうひとつ注目なのは羽田空港への延伸構想です。

羽田空港方面延伸(2500億円)

① 概要

台場地域、中央防波堤を経て、羽田空港方面への延伸により、羽田空港への接続を見込む。② 期待される効果

国際空港である羽田空港との連携強化を図ることで、臨海部の空港アクセスの強化(速達性及びリダンダンシー)が期待できる。なお、新銀座駅からの延伸も合わせて整備することで、都心部からの空港アクセスの強化が期待できる。また、オリンピックレガシーとなる海の森公園等、中央防波堤との連携強化も期待できる。

こちらも需要予測では12.1kmでわずか2.9万人/日。JR東日本がりんかい線から分岐する「羽田空港アクセス線」を検討していますので、独自に延伸する必要性は全くありません。

ただ、中央区の調査報告では「独自延伸」案として挙げられた羽田空港延伸構想が、読売新聞のリーク記事では「羽田空港アクセス線」との「直結」として伝えられたことには、東京都の何かしらの意志を感じざるを得ません。

まとめ

以上のように、読売新聞のリーク記事は多くを中央区の調査報告書に依っていますが、合致する点、異なる点が色々あります。中央区は今年度改めて深掘り調査を行い、整備計画の策定を目指すとしていますので、構想・予測も色々変わっていくと思います。

繰り返しになりますが、最大のポイントは「資金スキーム」の構築、そして「需要の拡大」と「建設費の追加投入」のバランスをみながら、どれだけ構想を発展させることができるかにあります。ミクロな部分で言えば、銀座で工事が可能なのかという点も大きなポイントです。

これが小池都政の「見せ球」なのか、壮大な「臨海開発」の橋頭保なのか、あるいは平成最後の夢幻なのか、今年度中に何かしらあるはずの次の動きが見逃せません。